Qualité de l'eau

Image Introduction

Texte introduction

Pour la CILE, approvisionner 24 communes de la Province de Liège en eau, c’est garantir une ressource de qualité à près de 565.000 usagers, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en toutes circonstances.

Par ses prélèvements et ses analyses réguliers tout au long de la filière de production et de distribution, le laboratoire fait de l’eau potable le produit alimentaire le plus contrôlé et le mieux tracé.

Questions fréquentes

L’eau de distribution a parfois un aspect jaunâtre, brunâtre ou même rougeâtre. Est-ce dangereux ?

Bien que toutes les eaux produites par la CILE aient, à l’origine, une très faible teneur en fer et manganèse, les conduites en acier ou en fonte peuvent subir une corrosion et produire de la rouille. Les dépôts de fer et de manganèse peuvent être remis en mouvement lorsque la vitesse de l’eau dans les tuyaux change de manière importante ou que l'eau y circule en sens contraire au sens habituel. Dans ce cas, l’eau prend une coloration allant du jaune paille au rouge brique suivant l’importance du problème.

La formation de rouille et les dépôts de fer et de manganèse sont les plus marqués dans les conduites où la vitesse de l’eau est plus faible, en particulier aux extrémités des réseaux. C’est là que la coloration rouge-brune apparaît le plus souvent.

Il en est de même dans les tuyauteries de votre maison. Après une longue période d’absence, la première eau sortant du robinet peut avoir une coloration rouge-brune dans des conduites en acier, qu’il soit galvanisé ou non. Cette coloration disparaît généralement dès que les conduites sont rincées.

Sans être nuisible pour la santé, cette coloration entraîne un inconfort évident.

Si ce phénomène se répète trop fréquemment ou que vous avez un doute, vérifiez que cette coloration est déjà présente au robinet situé juste après votre compteur d’eau et contactez-nous. Ensemble nous analyserons le problème.

Par contre, si ce phénomène n’est présent que sur votre installation privée, ceci traduit vraisemblablement un problème de corrosion de celle-ci. Il vous est alors conseillé de prendre contact avec votre entrepreneur pour faire un diagnostic et envisager les solutions possibles.

Le TFA dans les eaux de distribution ?

Ce 17 octobre 2024, la Région wallonne a publié les résultats du monitoring du TFA dans les eaux destinées à la consommation humaine de l’ensemble du territoire wallon.

Le TFA ou acide trifluoroacetique est le plus petit PFAS que l'on puisse envisager. Il est classé dans les « ultra-short chain PFAS » et ne peut pas être apparenté aux PFAS à longue chaine tels que le PFOS et le PFOA.

Les sources potentielles de TFA identifiées sont multiples.

Il est un sous-produit de la dégradation de certains produits chimiques, notamment les fluides réfrigérants (HFC) et d'autres composés fluorés.

C'est également un produit de dégradation de certains produits phytosanitaires.

A l'heure actuelle, la probabilité que le TFA soit toxique pour les organismes vivants (mammifères) est considérée comme très faible. Des études doivent encore être menées pour déterminer les effets d'une toxicité chronique du TFA.

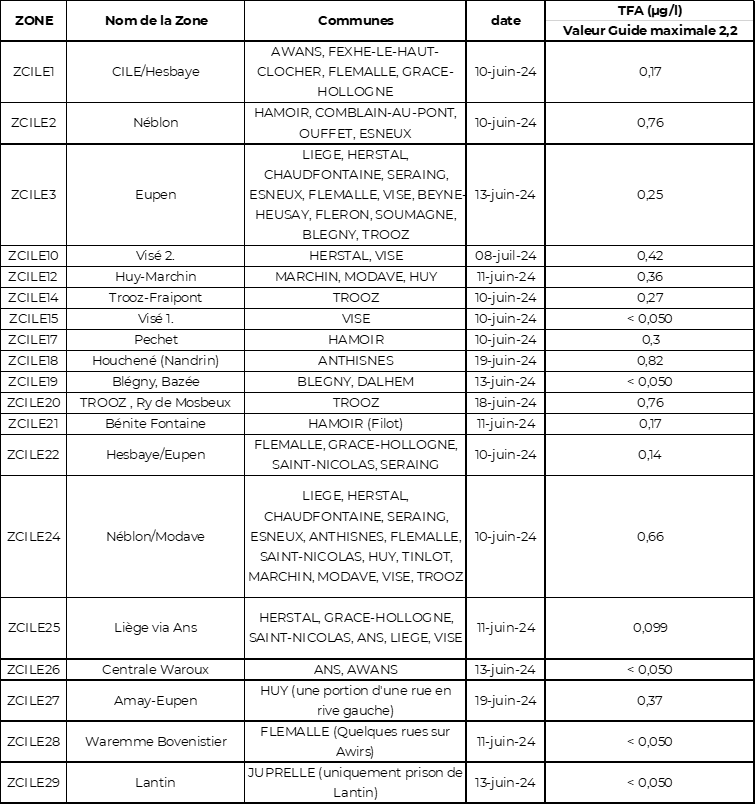

Quoi qu’il en soit, toutes les eaux que la CILE distribue sont largement en-dessous de la valeur-guide qui est de 2,2 µg/l de TFA, mais aussi à la valeur de surveillance établie à 1,5 µg/l.

Vous trouverez ci-dessous un tableau les détaillant.

Afin d’identifier le code de zone qui vous concerne, nous vous invitons à consulter vos dernières factures d’eau. Une fois par an, au sein de celles-ci, vous trouvez votre provenance d’eau aussi appelée Zone de Distribution. Ces informations sont aussi accessibles au sein de votre espace personnalisé My CILE en suivant ce lien d’identification : My Cile homepage .

Vous pouvez également consulter le rapport complet sur le monitoring des TFA sur le portail de la Région wallonne en suivant ce lien : Eau de distribution - L'Environnement en Wallonie

Comment peut-on être certain qu’il n’y a pas de bactéries dans l’eau de distribution ? Les recherche-t-on toutes ?

L’eau de distribution distribuée par la CILE est traitée par adjonction de chlore afin d’éliminer les bactéries présentes. Ce chlore est injecté dans un léger excès permettant de garantir la qualité bactériologique de l’eau au cours de son cheminement dans le réseau et ce, jusqu’à votre robinet.

L’eau de distribution est, en outre, l'un des produits alimentaires les plus contrôlés. Notre laboratoire effectue, dans les communes associées à la CILE, plus de 12.000 analyses bactériologiques par an afin de couvrir l’ensemble du réseau.

Rechercher systématiquement tous les germes pathogènes n’est cependant pas réalisable.

Nous travaillons par conséquent de façon méthodique : nous recherchons certains types de bactéries que l’on appelle indicateurs de pollution. Leur absence confirme l’absence d’autres espèces plus difficilement décelables. Ces bactéries sont faciles à détecter. Ainsi, lorsqu’on en retrouve dans l’eau, c’est le signe d’une possible contamination bactérienne nécessitant une action rapide.

L’eau est une denrée alimentaire comme une autre. Lors de son passage dans les canalisations d’une installation domestique, la bonne qualité de l’eau provenant du réseau de distribution d’eau peut être dégradée. Voici donc quelques recommandations afin de maintenir cette bonne qualité :

- Un vieillissement de l'eau peut être à l’origine d’une détérioration de sa qualité => après une absence de quelques jours, laisser couler l’eau avant de la consommer (élimination de l’eau stagnante dans les canalisations) ;

- S’assurer que le contenant est propre => vidanger le système de canalisations internes 1 à 2 fois l’année (réservoir, système de production d’eau chaude, …) ;

- Garder en dessous de la température de conservation => ne pas consommer de l’eau qui a été réchauffée ;

- Éviter les contaminations croisées => installer un dispositif anti-retour en tête d’installation, vérifier les appareils utilisant de l’eau afin qu’ils n’autorisent aucun retour d’eau, ne pas avoir de connexion physique du circuit de distribution d’eau potable avec une source d’eau alternative ;

- Employer les bons matériaux suivant l’application => éliminer la corrosion par effet pile (dû à la succession de différents matériaux sur les canalisations tels que cuivre suivi de galvanisé). Les équipements et accessoires doivent respecter les impératifs de santé (adoucisseur, filtre, …) ;

- Observer les règles de conservation => éliminer les « bras morts » (canalisation où l’eau stagne pendant une certaine période), bypasser les appareils non utilisés et donc non ou mal entretenus, éviter la stagnation dans les points bas ou les zones chaudes.

L’eau du robinet peut-elle contenir du plomb ?

A la sortie des captages ou de la station de traitement, l’eau ne contient pas de plomb. Les conduites de transport sous voirie en sont également exemptes.

Au niveau des raccordements (c’est-à-dire la portion de conduite entre la canalisation de transport et votre compteur) antérieurs à 1960 et surtout à l’intérieur des habitations (canalisations internes privées), la présence de ce métal est possible et peut entraîner sa migration dans l’eau consommée.

La présence de plomb dans l’eau du robinet provient essentiellement de la dissolution du plomb dans les tuyauteries faites de ce métal. La teneur en plomb dans l’eau augmente avec le temps de stagnation, la longueur et le faible diamètre des canalisations en plomb, la température de l’eau (par exemple, canalisations d’eau froide proches de canalisations d’eau chaude) et aussi de phénomènes d’électrolyse (par exemple, si les canalisations sont utilisées comme prise de terre, ce qui est normalement interdit).

La majorité des immeubles encore équipés de canalisations en plomb sont généralement des logements construits avant les années 60. Depuis lors, plus aucune tuyauterie en plomb n’a été installée.

Le plomb est un métal toxique pour l’homme lorsqu’il est ingéré à trop forte dose, pendant de longues années.

Actuellement, la valeur paramétrique est de 10 millièmes de milligramme de plomb par litre d’eau. Cette norme doit être respectée tant au niveau du compteur qu’au niveau du robinet d’eau froide.

Les sociétés de distribution d’eau sont tenues d’empêcher tout contact entre le raccordement en plomb et l’eau distribuée.

Néanmoins, pour que cette mesure soit totalement efficace, il faut également que les propriétaires d’immeubles remplacent ou traitent les canalisations en plomb de leurs installations situées après le compteur d’eau.

A cet égard, signalons que la rénovation des installations privées au-delà des compteurs d’eau relève de la responsabilité individuelle des propriétaires.

Si vous disposez encore, dans votre habitation, d’une installation composée de canalisations en plomb, quelques mesures peuvent être prises (en attendant le remplacement définitif) :

- Le matin ou en cas d’absence prolongée, laisser couler l’eau quelques instants (jusqu’à ce que l’eau fraîchisse) avant de l’utiliser pour des besoins alimentaires. Réservez la « première eau » à d’autres usages comme la douche, bain, nettoyage, chasse des WC, … En effet, l’eau qui a stagné dans une tuyauterie en plomb peut éventuellement contenir une forte teneur en plomb. L’idéal serait de tirer la chasse ou de prendre sa douche avant de préparer le café le matin.

- N’utilisez jamais l’eau chaude du robinet à des fins alimentaires (café, thé, cuisson des pâtes ou légumes), la température élevée facilite la solubilisation des métaux (dont le plomb) dans l’eau et la prolifération de bactéries.

- N’installez jamais d’adoucisseur en cas de présence de plomb sur la conduite amenant au point d’utilisation de l’eau à des fins alimentaires.

- Entretenez régulièrement les éléments de robinetterie : les brise-jets et mousseurs des robinets peuvent être démontés et nettoyés pour enlever les impuretés accumulées.

- N’ouvrez pas un robinet brusquement lorsque vous voulez prendre de l’eau à des fins alimentaires et que la conduite est en métal. En effet, une variation subite du débit peut engendrer le décrochage de particules de métal qui pourraient se retrouver dans l’eau consommée.

- Vérifiez que vos installations électriques intérieures sont bien conformes à la réglementation du point de vue de la mise à la terre.

Y a-t-il des PFAS dans mon eau du robinet ?

Pour toute question liées au PFAS, nous vous invitons à consulter l'article L'eau et les PFAS, que retenir ? .

Légionelles et légionellose (maladie du légionnaire) : comment s'en prémunir ?

Les légionelles sont des bactéries d’origine hydrique qui, si elles n’apparaissent qu’isolées en milieu naturel, peuvent être dénombrées en des quantités considérables dans les systèmes humides créés par l’homme si les diverses conditions favorables à leur développement sont rencontrées.

Une température entre 25 et 45 °C et un pH neutre ou légèrement acide sont des conditions optimales à leur prolifération. De plus, dans les canalisations, la présence de zones d’incrustation, de sels ferreux, de caoutchouc, de silicone, de matières plastiques et de biofilm sont des facteurs favorables à la croissance des légionelles. Mais le facteur prépondérant de son développement dans les installations de distribution d’eau est sans aucun doute la stagnation de l’eau dans la zone de température précitée.

La légionellose est une maladie pulmonaire et se contracte par inhalation d’un aérosol infecté de légionelles et dont les gouttelettes ont un diamètre inférieur à 5 µm. Le fait que l’on puisse assister à une épidémie de légionellose est lié à l’existence d’une source infectieuse commune et non à une transmission par l’homme. Il s’agit donc d’une pathologie infectieuse et non contagieuse. En outre, de par son mode d’infection, le fait de boire de l’eau contenant des légionelles ne constitue aucun risque.

Afin de se prémunir contre les problèmes de légionellose, il est nécessaire :

- de limiter au maximum les circuits climatiseurs ou humidificateurs mal gérés,

- de supprimer les « bras morts » (une canalisation où l’eau stagne pendant une certaine période),

- de veiller au bon fonctionnement et à l’hygiène de toutes les installations contenant de l’eau.

En cas d’utilisation d’une installation saisonnière, procéder à la désinfection et au rinçage complet du réseau intérieur avant utilisation. Les zones à risques sont tous les circuits de distribution d’eau chaude où un aérosol est susceptible d’être formé tels que douches, tours de refroidissement, humidificateurs, climatisation, jacuzzi, circuits avec recyclage d’eau, fontaines, …mais aussi les inhalateurs ou brumisateurs contenant de l’eau stagnante. Les facteurs déterminants sont la température (toujours inférieure à 55-60 °C), la stagnation (présence de tuyaux non utilisés mais remplis d’eau), une corrosion importante, une prolifération d’autres micro-organismes et la formation d’aérosol.

Même si certains matériaux sont plus à même de favoriser la formation d’un biofilm, c'est-à-dire un dépôt organique sur les parois, (et donc la présence de bactéries), on peut retrouver des légionelles dans n’importe quel type de tuyauterie, conduits zingués, tuyauteries en cuivre ou en matières synthétiques, que l’installation soit récente ou non, qu’un système de filtration ou d’adoucissement soit présent ou non. Cependant, dans les conditions de vie normales (habitations privées habitées en permanence), le risque est non significatif.

Si vous désirez obtenir plus d'information et réaliser un audit du risque légionelle de votre installation vous pouvez contacter nos services.